民法(相続法)が大改正されました

民法大改正:相続が大きく変わります

2019年に民法(相続法)が大きく改正され、それに伴い相続税法なども見直されています。これらの改正は、皆さまの相続に大きな影響を与えます。

あすか総合法律事務所は民法大改正に積極的に対応し、最善の法的支援を提供いたします。

民法(相続法)改正のポイント

今回の改正は多岐にわたりますが、特に重要な点をご紹介します。

1. 配偶者の居住権の保護

ご夫婦の一方が亡くなった後も、残された配偶者が住み慣れた家で安心して暮らせるよう、新たな権利が創設されました。

- 配偶者居住権(長期居住権)の新設

- 相続開始時に亡くなった方が所有していた家に住んでいた配偶者は、原則として生涯にわたって、その家を無償で使い続けることができる権利です。

- 配偶者短期居住権の新設

- 相続開始時に亡くなった方が所有していた家に無償で住んでいた配偶者は、一定期間、その家を無償で使い続けることができる権利です。

2. 遺産分割の見直し

配偶者の保護をさらに強化するため、次のような変更がありました。

- 「持ち戻し免除の意思表示」の推定規定

- 結婚期間が20年以上の夫婦間で、居住している建物や土地の所有権、または配偶者居住権が生前贈与や遺贈された場合、原則としてその財産は相続財産に「持ち戻して計算しない」という故人の意思があったものと推定されます。これにより、配偶者がもらえる財産が増える可能性があります。

- 例外として、故人が持ち戻す意思を明確に示していた場合は、この推定を覆すことも可能です。

3. 遺言制度の見直し

遺言書を作成しやすく、また安全に保管できるようになりました。

- 自筆証書遺言の方式緩和

- これまで全て手書きでなければならなかった自筆証書遺言に、財産目録についてはパソコンなどで作成し、添付することが可能になりました(ただし、各ページに署名・押印が必要です)。

-

公的機関(法務局)による自筆証書遺言保管制度の創設 作成した自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度ができました。これにより、紛失や偽造、隠匿などの心配がなくなり、安心して遺言書を残せるようになります。

- この制度を利用すれば、ご自身で作成した自筆証書遺言でも、家庭裁判所での「検認」手続きが不要になります。

- 【保管制度の利用条件】

- 手書きで作成された自筆証書遺言のみが対象です。

- 封筒に入れず、法務省令で定められた様式で作成する必要があります。

- 遺言者の住所地、本籍地、または所有不動産の所在地を管轄する法務局で申請できます。

- 申請は、必ず遺言者ご本人が法務局へ出向いて行う必要があります。

4. 遺留分制度の見直し

遺留分(法定相続人が最低限もらえる相続財産の割合)の請求方法が変更されました。

- 遺留分減殺請求権の効力・法的性質の見直し

- 改正前は現物返還が原則でしたが、改正後は遺留分侵害額請求権として、金銭請求が原則となりました。これにより、相続人間の争いがより迅速に解決されることが期待されます。

- 遺留分の算定方法、算定における債務の取扱いの見直し

- 遺留分を計算する際の対象財産や、借金などの債務の扱いが明確化されました。

5. 相続の効力等に関する見直し

- 対抗要件(第三者への主張)

- 法定相続分を超えて遺産分割で取得した財産については、登記や登録などを行わないと、第三者に対してその権利を主張できないことが明確になりました。

6. 相続人以外の貢献を考慮する方策

- 特別寄与料の制度創設

- 相続人ではない親族(例えば、故人の長男の妻など)が、故人の介護や療養看護に貢献した場合、その貢献に応じた金銭を相続人に対して請求できる「特別寄与料」の制度が新設されました。

7. 相続発生後の応急対応(仮払い制度等の創設)

相続開始後すぐに必要となる費用(葬儀費用など)に対応するため、預貯金の一部を仮払いできる制度が創設されました。

- 家庭裁判所の保全処分を利用する方法

- 遺産分割の調停・審判を申し立てると同時に、仮払いを申し立てることで、家庭裁判所の判断により預貯金の一部が払い戻されます。

- 裁判所外での相続人単独での払い戻し

- 各金融機関に対し、一定額(法定相続分の1/3かつ150万円まで)を上限として、単独で故人の預貯金の一部払い戻しを請求できるようになりました。

最新の民法改正に対応したサポートを提供します

これらの改正は、相続の準備や、相続が発生した後の手続きに大きな影響を与えます。

あすか総合法律事務所は、最新の法改正の知識と豊富な実務経験に基づき、皆さまの相続に関するお悩みを解決へと導きます。原則初回90分無料相談実施中。

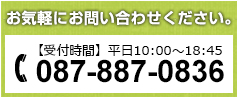

お電話でのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

ページの先頭に戻る

ページの先頭に戻る